ceramic

セラミック

セラミックの詰め物 セラミックの被せもの

- TOP

- セラミック

- 01

- セラミックの被せものです。

- 02

- セラミックの詰め物 装着 概要

1回目

虫歯を除去し、歯をスキャンし、セラミックインレーを製作します。

コンポジットレジンの虫歯除去と、ほぼ同じです。

コンポジットレジンの虫歯除去と、ほぼ同じです。

セラミックインレーのセット 概要

2回目 セラミックインレーのセットを、お伝えします。

ラバーダムの装着

お口の中の唾液や湿気、ばい菌を避けるために、いつも通りラバーダムを装着しました。

仮歯の除去

レジンで作った仮歯を外しました。仮歯をとめておいた接着剤が残っています。

染出し液をぬる

セラミックインレーを接着させる面(窩洞)に汚れが残っていないか、歯垢(プラーク)染め出し液を塗りました。

歯垢が、赤く染められました。

赤いのは歯垢、バイ菌です。

この状態でインレーをセットすると、インレーの内側に、ばい菌を閉じ込めてしまい、

接着剤が歯とくっつかない状況になりかねません。

この状態でインレーをセットすると、インレーの内側に、ばい菌を閉じ込めてしまい、

接着剤が歯とくっつかない状況になりかねません。

歯垢の除去

接着面(インレー窩洞)を、ジェットポリッシャーを使ってきれいに掃除しました。

これで歯の準備は完了です。

これから出来上がってきたセラミックインレーを微調整して、ぴったり合わせていく操作に入ります。

これで歯の準備は完了です。

これから出来上がってきたセラミックインレーを微調整して、ぴったり合わせていく操作に入ります。

セラミックインレー 合わせてみます。

アルパーク歯科では、セラミックインレーは、割れることが少ない、白いオールセラミックスを選択しています。

これをマイクロスコープ(歯科技工用の拡大顕微鏡)を使って技工する、専属の技工士さんにお願いして作ってもらってい

ます。

当院の虫歯治療で銀歯を入れることはありません。

最近ではセレックなど、セラミックのブロックから機械で詰め物を削り出す方法もあり、

当院でもセレックを使用していた時期もありました。

ただ、マイクロスコープ(歯科用拡大顕微鏡)の拡大レベルで適合(ぴったり合っているかどうか)を確認すると、熟練した専属の技工士さんに同じ拡大レベルで、手作業で作ってもらう方が格段に歯と詰め物の間のつなぎ目のスペースが少ないのです。

そのスペースが限りなく少ない方が、虫歯の再発を防ぐことができます。

よって、インレーに関しては、セレックは現在使用していません。

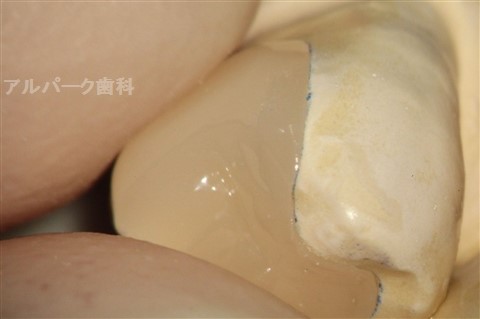

技工士さんの手作業により高精度で出来上がってきたセラミックの詰め物・被せ物を、お口の中で微調整して、さらにぴったり合わせる方法を取っています。 上の写真はセラミックインレーを最初に合わせてみた状態です。肉眼レベルで歯の上から見ると、 このままセットしても問題のないように見えます。

調整は、これからなのです。 マイクロスコープで細かいところを確認すると、若干の誤差が見えてきますので、微調整していきました。

これをマイクロスコープ(歯科技工用の拡大顕微鏡)を使って技工する、専属の技工士さんにお願いして作ってもらってい

ます。

当院の虫歯治療で銀歯を入れることはありません。

最近ではセレックなど、セラミックのブロックから機械で詰め物を削り出す方法もあり、

当院でもセレックを使用していた時期もありました。

ただ、マイクロスコープ(歯科用拡大顕微鏡)の拡大レベルで適合(ぴったり合っているかどうか)を確認すると、熟練した専属の技工士さんに同じ拡大レベルで、手作業で作ってもらう方が格段に歯と詰め物の間のつなぎ目のスペースが少ないのです。

そのスペースが限りなく少ない方が、虫歯の再発を防ぐことができます。

よって、インレーに関しては、セレックは現在使用していません。

技工士さんの手作業により高精度で出来上がってきたセラミックの詰め物・被せ物を、お口の中で微調整して、さらにぴったり合わせる方法を取っています。 上の写真はセラミックインレーを最初に合わせてみた状態です。肉眼レベルで歯の上から見ると、 このままセットしても問題のないように見えます。

調整は、これからなのです。 マイクロスコープで細かいところを確認すると、若干の誤差が見えてきますので、微調整していきました。

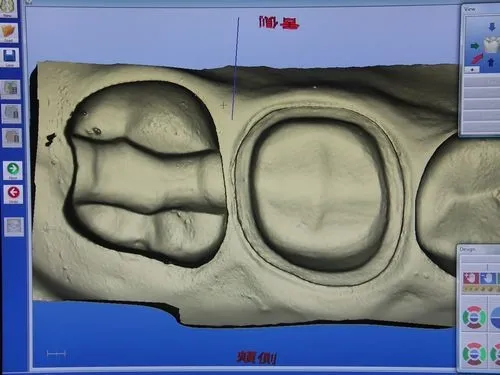

セラミックインレーと模型の確認

石膏の模型上でもぴったり合っています。

ぴったりと作られている分、少しでも大きく出来上がっていると詰め物が浮いてしまう原因になります。

浮いていると、つなぎ目のスペースが大きくなります。

そのスペースを極力小さくするために微調整するのです。

この当時は、模型は石膏で作っていました。

今は、セッコウ模型は廃止で、3Dプリンターが作った模型に変わっています。

歯の型取りも、シリコンペーストによる型取りから、カメラでスキャンする方法に変わっています。

ぴったりと作られている分、少しでも大きく出来上がっていると詰め物が浮いてしまう原因になります。

浮いていると、つなぎ目のスペースが大きくなります。

そのスペースを極力小さくするために微調整するのです。

この当時は、模型は石膏で作っていました。

今は、セッコウ模型は廃止で、3Dプリンターが作った模型に変わっています。

歯の型取りも、シリコンペーストによる型取りから、カメラでスキャンする方法に変わっています。

ここを調整

今回は、石膏模型の縁に乗っかっている、この薄いバリ状の部分が邪魔をしていました。

お口の中で実際の歯に合わせると、このインレーの縁の薄い部分が歯の縁に当たって、若干浮いてしまっているのです。

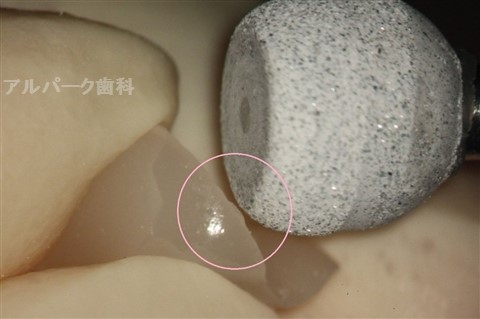

微調整

研磨用のシリコンホイールを使ってこのバリを落とします。

微調整

この微調整は、肉眼では難しいのはないでしょうか。

マイクロスコープを、常時使っているから、この倍率で作業できます。

マイクロスコープを、常時使っているから、この倍率で作業できます。

適合の確認

セラミックインレーを合わせて、つなぎ目の適合を歯の横から確認しています。

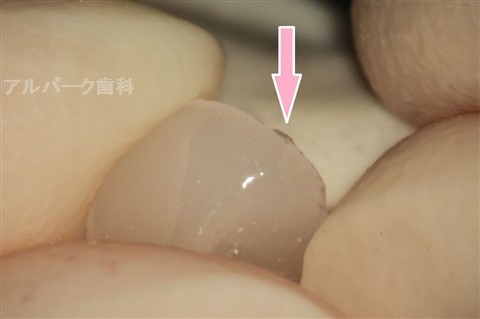

段差の確認

この矢印の部分が少しでも外に出てしまうと、フロス(糸ようじ)が引っ掛かってしまい、お手入れがうまくできません。逆に内側に凹んでしまうと、フロスを通してもその部分に歯垢(ばい菌のかたまり)がいつも残ってしまい虫歯になってしまいます。

内面の適合の確認

セメントスペースに一度シリコンを入れて圧接し、強く当たっているところがないか、最終確認をしました。

均一に近い薄さが確認できました。

均一に近い薄さが確認できました。

セラミックインレーの接着面処理

ここから接着操作に入ります。インレーの内面(歯の窩洞に接する部分)は特殊な酸で処理し、ザラザラにします。

こうすることで、接着力が格段に向上するのです。

この当時は、酸処理が推奨されていました。

現在は、サンドブラストに変わっています。

この当時は、酸処理が推奨されていました。

現在は、サンドブラストに変わっています。

歯の接着面処理

接着させる歯ももう一度清掃し、油分のないクリーンな状態にします。

硬いエナメル質も酸で表面処理しました。(エッチング処理)

セラミックインレーのセット

レジン系の接着剤でセラミックインレーを歯の窩洞に接着しました。

はみ出した余分な接着剤をガーゼで拭った直後の写真です。

はみ出した余分な接着剤をガーゼで拭った直後の写真です。

接着剤の硬化

接着剤を光で硬化させた後です。

このセラミックインレーはもう簡単に外れることはありません。

このセラミックインレーはもう簡単に外れることはありません。

歯とセラミックインレーの境目の確認

セラミックインレーと歯のつなぎ目に隙間がないか、色のついた液を塗って最終確認です。

特にエラーとなるくぼみは見当たりませんでした。

特にエラーとなるくぼみは見当たりませんでした。

歯とセラミックインレーの境目の確認2

色のついた液を洗い流した後です。

赤い染色液が、歯とセラミックインレーの境目のどこにも浸み込んでいません。

という事は、バイ菌も浸み込めませんね、という事です。

セラミックインレーの色が歯より濃く見えます。

これはラバーダムを装着していたため、歯が乾燥して白くなっているからです。

普通に暮らしていると、色の違いは目立たなくなっていきます。

赤い染色液が、歯とセラミックインレーの境目のどこにも浸み込んでいません。

という事は、バイ菌も浸み込めませんね、という事です。

セラミックインレーの色が歯より濃く見えます。

これはラバーダムを装着していたため、歯が乾燥して白くなっているからです。

普通に暮らしていると、色の違いは目立たなくなっていきます。

フロスで確認

引っかかりがないか、フロスで最終確認です。

フロスで確認2

きれいな天然の歯と同じように、抵抗や引っかかりがありません。

フロスの確認3

このようにサッと通せます。

これで、お手入れしやすく、虫歯の再発を防ぐことができる環境が整いました。

せっかく歯科治療するのですから、寿命が長くぴったり合ったきれいな詰め物を入れたいですね。

広島のアルパーク歯科では、ただ単に素材がセラミックで白いというのではなく、精度が高く、お手入れのしやすい、患者さんの将来のために良いと思われるセラミックインレーを行っています。

これで、お手入れしやすく、虫歯の再発を防ぐことができる環境が整いました。

せっかく歯科治療するのですから、寿命が長くぴったり合ったきれいな詰め物を入れたいですね。

広島のアルパーク歯科では、ただ単に素材がセラミックで白いというのではなく、精度が高く、お手入れのしやすい、患者さんの将来のために良いと思われるセラミックインレーを行っています。

- 03

- セラミックの被せもの 装着 概要

1回目

虫歯を除去し、歯をスキャンし、セラミックインレーを製作します。

コンポジットレジンの虫歯除去と、ほぼ同じです。

コンポジットレジンの虫歯除去と、ほぼ同じです。

小臼歯のセラミッククラウンの装着 概要

2回目 セラミッククラウンのセットを、お伝えします。

仮歯を外しセメントを取り除きます。

歯の表面はきれいに見えます。

色素を塗ってみます。

歯の表面に赤く染色された汚れが残っています。

歯の表面を磨き、素の表面が現れました。

セラミッククラウンを合わせてみます。

歯とセラミッククラウンの間の接触圧を、フロスで調べて調整します。

シリコンで歯とセラミッククラウン内面がぴったり適合しているか調べます。

シリコンが薄膜になり歯とセラミッククラウンがぴったりあっているのが分かります。

光に透かして見るとシリコンはこんなに透けて見えます。

よりぴったり適合するように、セラミッククラウン内面を細かく調整します。

セラミッククラウンの辺縁の調整もします。

フロスをかけても引っかからない程、ぴったりしています。

細い探針でも境目が分からない位になります。

辺縁を調整した部分は擦り傷になっています。

セラミッククラウンを、研磨します。

ツルツルに磨きます 菌も付着しにくくなります。

粘着スティックにつけます。

セラミッククラウン内面を、フッ酸処理して接着力をアップします。

この時期は、酸処理が推奨されていました。

サンドブラストで内面処理をすると、セラミッククラウンに亀裂が入ると言われていました。

この処理は、とても面倒でした。

フッ酸は強酸です。これを患者さんの近くで処理するわけですから、とても気を使いました。

今は、サンドブラストに変わっています。

セラミッククラウンの強度が増し、サンドブラストでヒビ割れする事は、なくなりました。

良かったです。

サンドブラストで内面処理をすると、セラミッククラウンに亀裂が入ると言われていました。

この処理は、とても面倒でした。

フッ酸は強酸です。これを患者さんの近くで処理するわけですから、とても気を使いました。

今は、サンドブラストに変わっています。

セラミッククラウンの強度が増し、サンドブラストでヒビ割れする事は、なくなりました。

良かったです。

フッ酸をよく洗い流します。

より強く接着するよう、すりガラス状に表面処理されました。

一番よく接着するセラミックボンドを塗ります。

歯はラバーダムを装着して湿気を防ぎ、接着材を塗ります。

クラウンをセメントで装着した所です。

歯と歯の間のセメントを急いで除去します。

光でセメントを固めます。

歯と歯の間もマイクロで見てセメントを除去します。

本当の歯と見分けがつかないセラミッククラウンになりました。

無調整で隣の歯と同じ強さで噛んでいます。

- 04

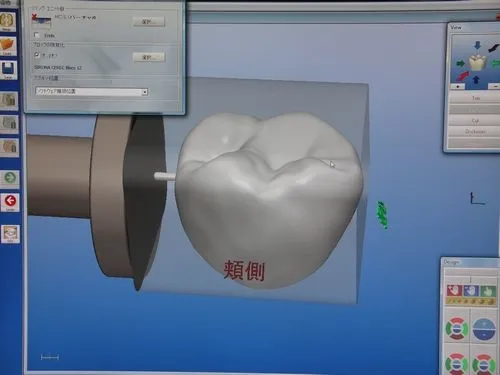

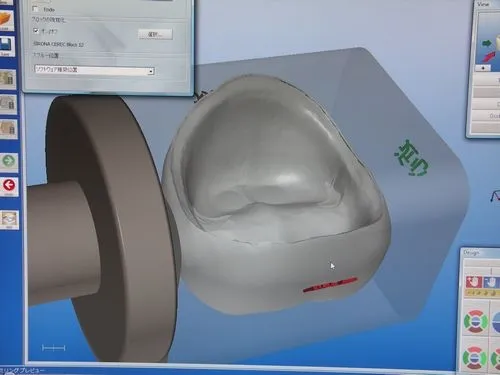

- 即日修復、セレッククラウンの製作 概要

セレックシステムで、イーマックス(E-MAX)というセラミックで作るものです。

加工中のセレッククラウン。

歯型をカメラで撮影し、そのデータでコンピューターが冠や詰め物を設計し、ミリングマシンでセラミックブロックを精密に削りだし、オールセラミック冠を製作するのです。

診療室では、ご自身のセレック冠の加工をご覧頂けます。

セレックACシステム

右のコンピューターでカメラによる撮影と設計、左のミリングマシンでオールセラミック冠の削りだし加工が行われます。

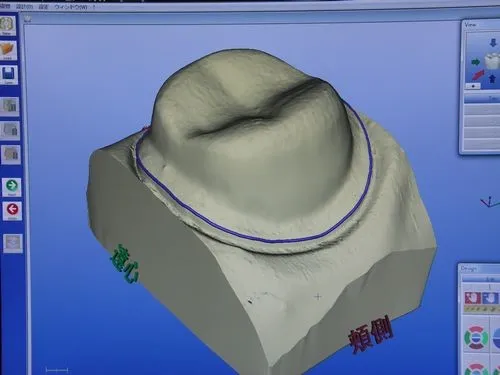

コンピューター上の歯のデータ

コンピューターに取り込まれた歯のデータです。

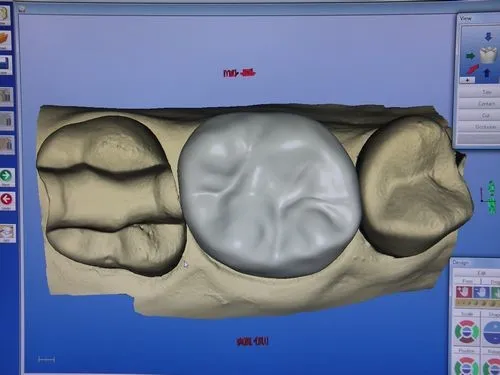

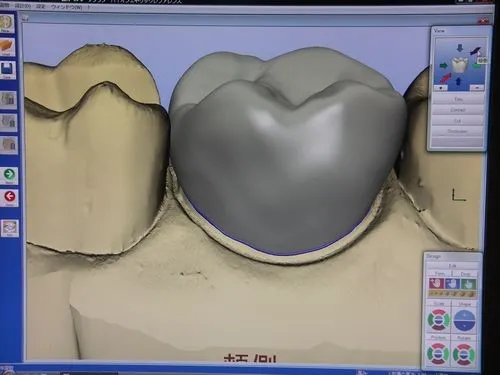

冠の設計

コンピューター上で詳細に設計されます。

微調整

上下の歯の咬む強さ、隣の歯との接触圧など。

パラメーターという数値を設定することにより、形を自動的に制御できるのです。

これがセレックブロックと言うセラミックブロックです。

今は、セレックブロックは使いません。

E-MAXは、これとよく似た形で、紫色です。

コンピューター上では、セレックブロックの中に冠が設計されているのが表示されます。

冠の表と裏が、この様に設計されているという事です。

削りだし加工のシュミレーション。

ミリングマシンにオールセラミックブロックを取り付けます。

ダイヤモンドポイントによって加工されています。

完成したセレックの冠。

研磨後はツヤツヤです。

模型に入れたセレックの冠。

できあがったオールセラミック冠は精度が非常に高く、模型ぴったりに出来上がっています。

このような信頼性の高いオールセラミック冠の治療が、1回で完結するのですから、本当に驚異的です。

このような信頼性の高いオールセラミック冠の治療が、1回で完結するのですから、本当に驚異的です。

- 05

- セラミックインレー セラミッククラウンの強度など

治療内容

・インレー、アンレー、クラウン、ブリッジは、中程度以上の虫歯、根管治療後など、歯の形を整え(削り)、型を取り、セラミックの歯を作成し、歯に接着するという治療です。

・セラミックは、臼歯にも使える強度と、清潔さ、白く前歯にも使える美しさがあります。

・セラミックは、金属アレルギーを生じにくいと言われています

・セラミックは、臼歯にも使える強度と、清潔さ、白く前歯にも使える美しさがあります。

・セラミックは、金属アレルギーを生じにくいと言われています

清潔さ

・研磨したセラミックの表面は、ツルツルでとてもなめらかです

・細菌がつきにくく落としやすいので、清潔のためにはとても良いと思われます

・細菌がつきにくく落としやすいので、清潔のためにはとても良いと思われます

強度

・E-maxというセラミックは、エナメル質より少し強めという強度で、弱すぎもせず強すぎもせず、中庸の硬さです

・インレー、前歯から6番までのクラウンなどは、E-maxなどを、使用します

・ジルコニアは、E-maxの4倍程度の強さがあります

・ブリッジや、(7番などのクラウン)などは、壊れないように、より強度の高いフルジルコニアなどを用います

・以前は、セレック、エンプレスといった、強度の弱い製品を使用したことがありますが、インレー、クラウンの両方ともよく破損しました

・破損を防ぐためには、より強度をもたせるため、歯を余分に削らないといけませんでした

・このため、できるだけ歯を削らなくて済むように、現在はE-max以上の強度の製品を使用しています

・インレー、前歯から6番までのクラウンなどは、E-maxなどを、使用します

・ジルコニアは、E-maxの4倍程度の強さがあります

・ブリッジや、(7番などのクラウン)などは、壊れないように、より強度の高いフルジルコニアなどを用います

・以前は、セレック、エンプレスといった、強度の弱い製品を使用したことがありますが、インレー、クラウンの両方ともよく破損しました

・破損を防ぐためには、より強度をもたせるため、歯を余分に削らないといけませんでした

・このため、できるだけ歯を削らなくて済むように、現在はE-max以上の強度の製品を使用しています

すり減り方

・E-maxは、硬さが歯とよく似ているため、歯と同じようにすり減るのではないかと思われますが、割れる事もあります。

・ジルコニアは、歯の数倍の硬さなので、割れにくく、すり減りにくいと思われます。

・ジルコニアを使う場合は、定期的に噛み合わせのチェックを行った方が望ましいと思われます。

メンテナンスにお越しくださいませ

(当院では、今までジルコニアを使ったことによる、噛み合わせのトラブルは起きていません。)

・ジルコニアは、歯の数倍の硬さなので、割れにくく、すり減りにくいと思われます。

・ジルコニアを使う場合は、定期的に噛み合わせのチェックを行った方が望ましいと思われます。

メンテナンスにお越しくださいませ

(当院では、今までジルコニアを使ったことによる、噛み合わせのトラブルは起きていません。)

色

・前歯にも使える美しさがあります。

・長期的に、変色する可能性がほとんどないと思われます

・長期的に、変色する可能性がほとんどないと思われます

成分

・主成分として、E-maxは二硅酸リチウムガラス、ジルコニアは酸化ジルコニウムが用いられている様です。

為害作用

・セラミックは、化学的に非常に安定しているため、今の所、安全性データを見ても、アレルギーなど、不快症状の発生は報告されていないようです。

接着剤

・コンポジットレジン系の接着材が用いられます。

- 06

- デメリット・副作用・ご注意点

歯を削る必要があります。

・セラミックの小片をはめ込みますので、インレーだと箱型に、クラウンだと台形に、歯の形を整えます。

・セラミックの厚み分(1-2mm程度)は、歯を削る必要があります。

・最近のセラミッククラウンは、薄く作れます。

昔の様に、セラミックは多めに削らないといけないという事はなくなりました。

・セラミックの厚み分(1-2mm程度)は、歯を削る必要があります。

・最近のセラミッククラウンは、薄く作れます。

昔の様に、セラミックは多めに削らないといけないという事はなくなりました。

フロスで段差を感じる事があります。

・歯と修復物の境目で、歯頸部のエナメル質の盛り上がりを表現した場合(歯茎の保護のために必要です。)、フロスで段差を感じますが、フロスで清掃して頂ければ、問題はないと思われます。

・しかし、フロスが切れるようでは、歯と修復物の間に隙間がある事を示しますので、望ましくないと思われます。

・しかし、フロスが切れるようでは、歯と修復物の間に隙間がある事を示しますので、望ましくないと思われます。

仮止めができにくいです。

・金属冠の様に、仮止めして、しばらく様子をみるという事が、難しい事が多いです。

・型を取ると、次には冠を歯に接着します。

・当院では、噛み合わせに問題が生じない様に、あらかじめマウスピースで咀嚼筋の過緊張を除去するようにしていますので、今まで、仮止めができない事による噛み合わせの問題はおきていません。

ブリッジは、ジルコニアで制作します。

・型を取ると、次には冠を歯に接着します。

・当院では、噛み合わせに問題が生じない様に、あらかじめマウスピースで咀嚼筋の過緊張を除去するようにしていますので、今まで、仮止めができない事による噛み合わせの問題はおきていません。

ブリッジは、ジルコニアで制作します。

まれに従来型のメタルボンド冠(内側に金属がある)で作ります。

・ブリッジや、(7番などのクラウン)は、E-maxでは、強度が足りません。

現在の所、フルジルコニアの色は、透明でない白色です。

・今まで、フルジルコニアブリッジを奥歯に使い、色について苦情はありません。

・前歯にも使える位、自然な色になってきてはいます。

・前歯にも使える位、自然な色になってきてはいます。

ヒビ割れたり、欠けたりすることがあります。

・セラミックは陶器と同じ性質なので、曲がらず、ヒビが入ったり、割れたりします。

・今の所、当院では、前歯から6番までの場合、セレックで作るE-maxが破損したケースはありません。

・セレックブロックで作る冠は、よく壊れていました。

現在は、使っていません。

仮歯にはいいかもしれません。

・今の所、当院では、前歯から6番までの場合、セレックで作るE-maxが破損したケースはありません。

・セレックブロックで作る冠は、よく壊れていました。

現在は、使っていません。

仮歯にはいいかもしれません。

マウスピースが必要です。

・割れ、歯へのダメージを防止するため、就寝時にマウスピースの装着をお勧めします。

・歯ぎしり、かみしめなどがひどい方は、治療後もマウスピースが必須です。

・歯ぎしり、かみしめなどがひどい方は、治療後もマウスピースが必須です。

治療時に、ラバーダムができない事があります。

・コンポジットレジンの歯への接着は、湿気が厳禁です。

・ラバーダムは、湿気を防ぎ、接着を確実なものにします。

・セラミックはツルツルしているので、手が滑って口腔内に落下し、飲み込んだり、気管に入ったりする事があります。

これを、防止するためにも、ラバーダムを多用します。

・工程や、歯の場所によっては、ラバーダムをしない事、できない事があります。

・もしセット時に、ラバーダムができない時は、できるだけ乾燥状態を保つよう、努力します。

・ラバーダムは、湿気を防ぎ、接着を確実なものにします。

・セラミックはツルツルしているので、手が滑って口腔内に落下し、飲み込んだり、気管に入ったりする事があります。

これを、防止するためにも、ラバーダムを多用します。

・工程や、歯の場所によっては、ラバーダムをしない事、できない事があります。

・もしセット時に、ラバーダムができない時は、できるだけ乾燥状態を保つよう、努力します。

- 07

- 代替案

放置

インレー・クラウンになる場合は、すでにインレーやクラウンであり、歯がかなり削られていて、残っている歯の質が少ない場合が多いです。

元々、歯の質が少ないわけですから、問題がある場合は、早めに治療した方が、歯の質が少しでも多く残るのではと思われます。

元々、歯の質が少ないわけですから、問題がある場合は、早めに治療した方が、歯の質が少しでも多く残るのではと思われます。

メタル修復(インレー、アンレー、クラウン)

・修復物は、銀や金の金属色です。

・金属を含む修復物は、時々、アレルギー、扁平苔癬、掌蹠膿疱症を引き起こす可能性があると思われます。

・歯茎や歯が黒くなることがあります。この黒色を除去するのはとても困難です

・治療費はほとんど変わりません。虫歯除去、セットの工程は、セラミックと同じだからです。技工料が多少安くできます。

・金属を含む修復物は、時々、アレルギー、扁平苔癬、掌蹠膿疱症を引き起こす可能性があると思われます。

・歯茎や歯が黒くなることがあります。この黒色を除去するのはとても困難です

・治療費はほとんど変わりません。虫歯除去、セットの工程は、セラミックと同じだからです。技工料が多少安くできます。

メタルボンド(メタル+セラミック)、PMF冠

・金属のキャップの上に、白い陶材を焼き付けたものです。

・修復物は、ほぼ白色です。

・過去、多く使われてきた、白い歯です。

・陶材が割れやすく、時々、欠けたりします。

・最近は、特殊なケースにしか使いません。

・治療費はほとんど変わりません。虫歯除去、セットの工程は、セラミックと同じだからです。

・金属を使いますから、技工料が多少高くなります。

・修復物は、ほぼ白色です。

・過去、多く使われてきた、白い歯です。

・陶材が割れやすく、時々、欠けたりします。

・最近は、特殊なケースにしか使いません。

・治療費はほとんど変わりません。虫歯除去、セットの工程は、セラミックと同じだからです。

・金属を使いますから、技工料が多少高くなります。

硬質レジンジャケット冠、レジン前装冠

・よいセラミックが簡単に製作できるようになった現在、レジンは汚れを吸着するという性質から、お勧めはできかねます。

・古いレジンジャケット冠を削ると、とても臭い事から、レジン内部に汚れが浸み込んでいる事が想像されます。

・セラミックの方が、耐久性、清潔さに勝ると思われます。

・仮歯なら、良いのではないでしょうか?

・治療費はほとんど変わりません。虫歯除去、セットの工程は、セラミックと同じだからです。技工料が多少安くできます。

・古いレジンジャケット冠を削ると、とても臭い事から、レジン内部に汚れが浸み込んでいる事が想像されます。

・セラミックの方が、耐久性、清潔さに勝ると思われます。

・仮歯なら、良いのではないでしょうか?

・治療費はほとんど変わりません。虫歯除去、セットの工程は、セラミックと同じだからです。技工料が多少安くできます。

e-maxアドオン+ジルコニア

・高強度のジルコニアを芯に使い、歯と同程度の方さのE-maxを噛み合わせ面に使うものです。

・強度がありますから、ブリッジにも使えます。

・構造が複雑になりますから、技工料金が高くなります。

・あまり用いられません。

・強度がありますから、ブリッジにも使えます。

・構造が複雑になりますから、技工料金が高くなります。

・あまり用いられません。

- 08

- 治療範囲 治療期間 回数

治療範囲

詰め物の場合 (インレー)

虫歯の穴を含み、少し大きめの穴になります。

・箱型に削る必要があるからです。

セラミックのブロックをはめ込むため、外開きの箱型にする必要があります。

・セラミックは、ある程度の厚みが必要だからです

金属の詰め物を、セラミックにする場合は、わずか大きめの穴になる事があります。

ジルコニアは、薄くても大丈夫になります。

被せものの場合 (クラウン)

・歯の外側を、台形に削除する必要があります。

虫歯が大きい歯

抜髄や根管治療の歯

神経のない歯は、割れやすくなると言われていますので、コアを内部に入れ、

クラウンで外側から包み、歯の内外から接着することで、歯の破折を防ぐと言われています。

虫歯の穴を含み、少し大きめの穴になります。

・箱型に削る必要があるからです。

セラミックのブロックをはめ込むため、外開きの箱型にする必要があります。

・セラミックは、ある程度の厚みが必要だからです

金属の詰め物を、セラミックにする場合は、わずか大きめの穴になる事があります。

ジルコニアは、薄くても大丈夫になります。

被せものの場合 (クラウン)

・歯の外側を、台形に削除する必要があります。

虫歯が大きい歯

抜髄や根管治療の歯

神経のない歯は、割れやすくなると言われていますので、コアを内部に入れ、

クラウンで外側から包み、歯の内外から接着することで、歯の破折を防ぐと言われています。

期間 回数

◆ 2-3回かかります。(虫歯の除去、型取り、装着)

◆ 10日から2週間程度かかります。

型を取ってから、セラミックの製作の時間です。、

◆ 治療が伸びる場合

・しみなくなるまで待つなど、経過観察が必要な場合など。

・歯茎から出血などのため、乾燥した環境が得られない場合。

・虫歯が深く、神経を保護する対策が必要な場合。

・色が合わない場合

・その他

◆ 10日から2週間程度かかります。

型を取ってから、セラミックの製作の時間です。、

◆ 治療が伸びる場合

・しみなくなるまで待つなど、経過観察が必要な場合など。

・歯茎から出血などのため、乾燥した環境が得られない場合。

・虫歯が深く、神経を保護する対策が必要な場合。

・色が合わない場合

・その他

- 09

- 治療費 分割払い 医療費控除

セラミック修復 210,100円

大きさや、前歯、奥歯、すべて同じです。

10年以内の破折のトラブルは、規定の割引率で再製作できます。

10年以内の破折のトラブルは、規定の割引率で再製作できます。

分割払い 例

500,000円 60回均等 初回10,800円 月々 9,600円

500,000円 84回均等 初回11,950円 月々 7,200円

1,000,000円 60回分割 初回 21,600円 月々 19,200円

1,000,000円 84回分割 初回 15,600円 月々 16,500円

※アプラス カンタンローン計算で 2020年 調べ

※上記は一例です。正確な分割額は、お申し込みの時にご確認くださいませ。

500,000円 60回均等 初回10,800円 月々 9,600円

500,000円 84回均等 初回11,950円 月々 7,200円

1,000,000円 60回分割 初回 21,600円 月々 19,200円

1,000,000円 84回分割 初回 15,600円 月々 16,500円

※アプラス カンタンローン計算で 2020年 調べ

※上記は一例です。正確な分割額は、お申し込みの時にご確認くださいませ。

- 10

- 土日も診療しています。